当前的位置是: 首页 > 申报书 > 成果简介及主要解决的教学问题

1920年湖北美术学院创建之初,蔡元培为学校题词“推行美育”,从此奠定美育初心;解放初期,我校并入党领导的中原大学文艺学院,传承了鲜明的红色基因;培育出周令钊、李家祯、刘国枢等德艺双馨老艺术家和邰丽华、曾梵志、史金淞等德艺双馨青年艺术家。

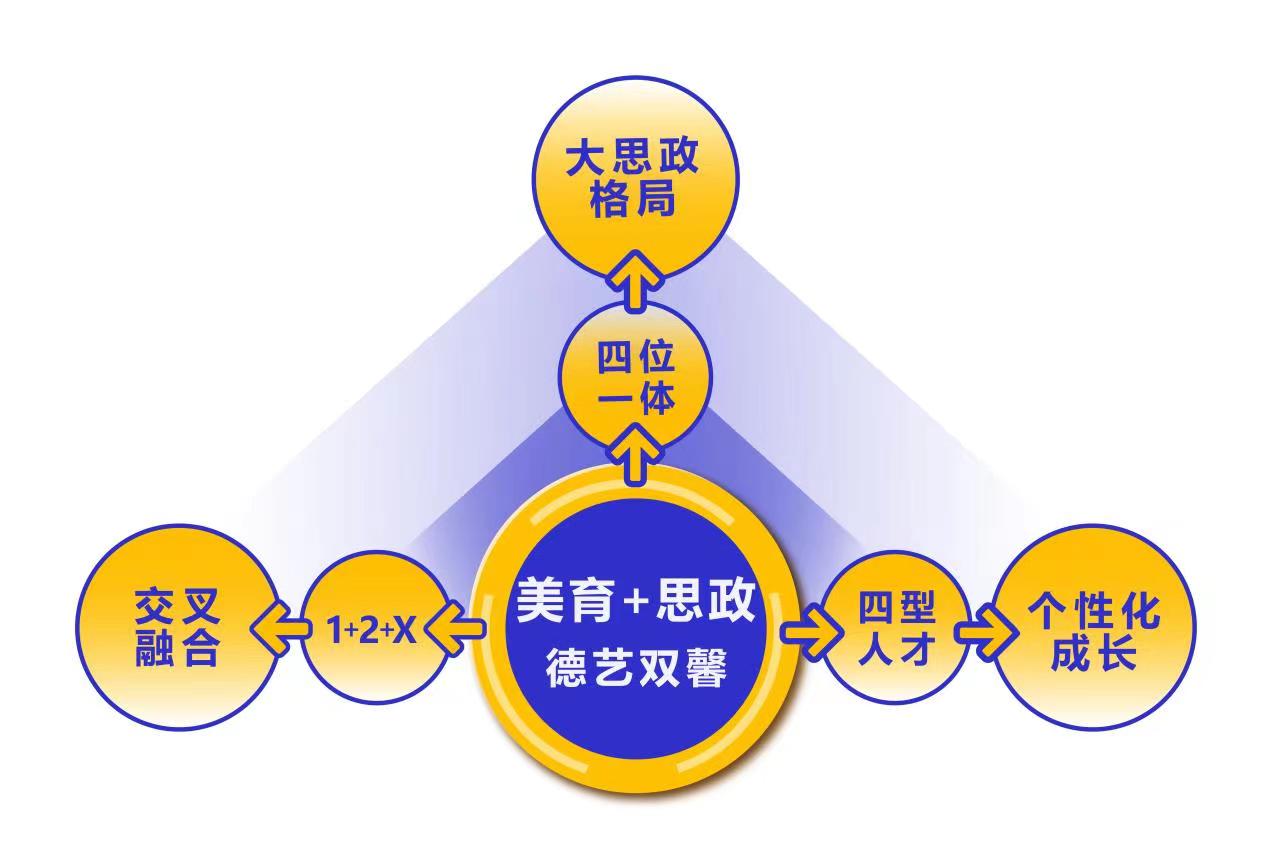

新时代,为贯彻落实习近平总书记“遵循美育特点,弘扬中华美育精神”的指示精神,学校坚持“美育+思政”育人理念,将“崇德、笃学、敏行、致美”校训有机融入人才培养全过程,以“崇德”为育人之本,以“致美”为育人宗旨,创新“美育+思政”协同育人机制,分层分类培养四种类型的美术人才,构建了“1+2+X”三段式培养模式,探索出德艺双馨美术人才培养新路径。

构建思政课程、课程思政、红色文化、视觉艺术四位一体“大思政”格局。将红色美术研究学科优势资源融入思政课程,发挥“艺术点亮红土地”实践平台美育功能,形成思政名师效应和艺术名家课程思政效应,实现思政教育“大协同”、育人机制“全贯通”、育人要素“强融合”。

确立“四型”人才培养目标,开展分层分类因材施教。纵横两维度将培养目标分为“拔尖卓越型”“实验创新型”“美术创作型”“设计创意型”,既契合了国家对拔尖创新人才的需求,又满足了行业企业对应用型人才的需要。

将美育理念和通识教育贯穿育人过程,开创了“1+2+X”三段式美术人才培养模式,打造了“通—专—通”螺旋式交叉融合课程体系。第一学年以“厚基础”为目的开展学科通识课程教学;第二、三学年实施以美育素养、专业知识与技能培养为内容的“精专化”教学;第四学年培养学生跨学科专业的综合实践能力,实现“宽口径”。

本成果思政育人效果显著,培育出一批“美育+思政”特色育人成果和优秀案例;教学改革和专业建设成效突出,阶段性成果两次获省级教学成果奖,先后获批国家级人才培养模式创新实验区、教育部专业改革试点项目、中央部委属高校与地方高校支持合作计划项目、首批省级“双一流”建设高校和国内一流学科建设学科,12个专业入选国家级一流本科专业建设点。人才培养质量彰显特色,学生创新创业能力显著增强,近三年在省级以上竞赛中获奖400余项,获“互联网+”创新创业大赛国赛1银1铜、省赛5金9银18铜。改革成效在同类院校中产生了较强的示范引领作用。

本成果主要解决以下教学问题:

1.美术院校“大思政”育人成效不够突出;

2.培养目标单一,不能满足学生多元化发展需求;

3.专业分化过细,课程体系交叉融合不够。